【人物自白】

我是刘思彤,大兴安岭职业学院护理专业的大一学生。当同学们在实验室练习静脉穿刺时,我的 "战场" 却在零下 40℃的消防车库和 1000℃的模拟火场内。手里攥着的不是听诊器,而是揉皱的阻燃面料测试报告 —— 这是我用护理专业知识跨界研发火场智能防护装备的第 336 天。

一针见血:护理视角戳中消防装备致命伤

2024 年 7 月第一次走进消防站,班长的话像针一样扎进心里:"这身防护服能防火,却防不住队友突然倒下的心跳。" 那天我看到,传统装备连基础心率监测都要靠消防员手动按压腕带,更别说实时捕捉中暑前的生理信号波动。回校后我翻遍文献,发现国内火场智能装备覆盖率仅 60%,而消防员平均每 2 天就有 1 人在火场受伤。

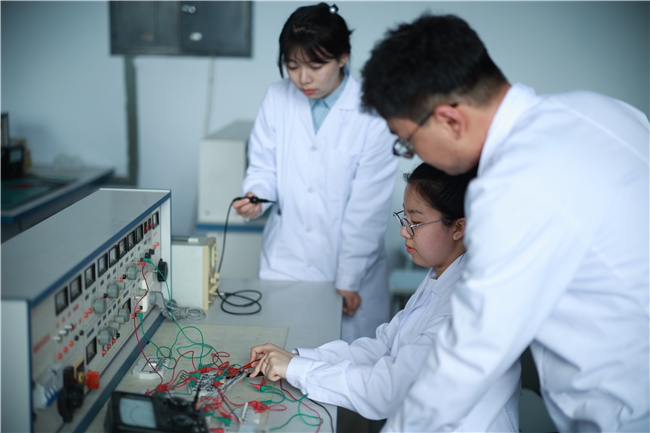

护理课上老师讲的 "早期预警体征识别" 突然有了画面:如果把监测血氧、心率的传感器织进防护服,用 AI 分析皮电导变化,是不是能在消防员晕厥前发出警报?这个想法让我彻夜难眠,拉着临床课代表、计算机系学长组成三人组,在宿舍阳台用 duino 开发板做起了初代原型机 —— 传感器模块是拆了旧体脂秤改的,外壳用 3D 打印机打了 27 次才不磨皮肤。

七十二变:78 次算法迭代织就 "数字铠甲"

真正的挑战在 2024 年冬天。我们带着 3 公斤重的原型机去大庆油田测试,-30℃的低温让传感器全部失灵,消防员脱下装备时,后背已被汗水冻成冰壳。那晚我在消防车库哭了,带队的老班长却拍着我肩膀说:"丫头,咱们等你的装备过冬呢。"

这句话成了研发的加速器。我们泡在图书馆查材料学论文,发现石墨烯改性橡胶能抗 - 40℃低温,就厚着脸皮去哈工大材料实验室借设备。为了让装备同时满足阻燃和轻量化,试了 12 种纤维混纺方案,手指被缝纫机扎破 7 次才定下最终配比 —— 现在这件 800 克的背心,能在 1000℃火焰中坚持 30 分钟,穿戴时间比传统装备快 4 倍。

最骄傲的是 "心盾" 系统的 78 次算法迭代。我们把护理课学的应激反应评估量表写成代码,结合战场应激研究数据训练 AI 模型,当 AUC 值从 0.62 跳到 0.91 时,实验室的警报声(模拟预警)和我们的尖叫声混在了一起。现在这套系统能提前 75 分钟预测火场高危区域,还能给每个消防员算出 "安全倒计时"。

双向奔赴:政策春风与火场需求的化学反应

去年冬天收到黑龙江省消防条例修订稿时,我激动得在雪地里转圈圈 —— 新条例要求极寒装备通过 - 30℃测试,而我们刚攻克的石墨烯材料正好对上了指标。更没想到的是,工信部 15% 的研发补贴和财政部的防灾减灾国债,让我们能买下梦寐以求的热成像测试仪。

市场给了我们更直接的反馈。当大庆油田消防支队的采购清单里,智能装备预算同比增加 200% 时,我突然懂了政策文件里 "工业领域智能化率提升至 35%" 的分量。现在走在校园里,常能看到快递员抱着传感器配件往实验室跑,门卫大爷都知道 "那个做消防背心的丫头又订新材料了"。

生命刻度:从社区志愿者到火场 "守门人"

抽屉里锁着一叠荣誉证书:"优秀志愿者"" 禁毒演讲优秀奖 "…… 但最珍贵的是一张消防员手绘的漫画 —— 他穿着我们的装备,背后写着" 谢谢你让我多抱了女儿三分钟 "。这让我想起做社区消防宣讲时,那位失去丈夫的阿姨摸着我的原型机说:" 要是有这东西,他或许能听到撤退信号。"

现在 "盾甲先知" 入围了中国国际大学生创新大赛,可我总想起第一次穿防护服的感受:60 斤的装备压在身上,跑两步就喘不过气。我们正在研发的二代产品,要把通信模块集成到肩带里,让北斗定位信号穿透火场浓烟。护理课老师说 "护士是生命的最后一道防线",而我想,我们做的装备,要成为消防员冲进火场时,背后那道看不见的 "生命刻度"。

【手记尾声】

办公桌上摆着两面镜子:一面照着护理课本里的解剖图,一面映着火场热力模拟图。对我来说,前者是微观的生命敬畏,后者是宏观的科技守护 —— 当 100Hz 的生理信号采样率遇上 75 分钟的火情预警时间,或许这就是我们这代人理解的 "生命至上"。

评论